「アニメ好きな男は気持ち悪い」という言葉は、かつて社会に深く根付いたステレオタイプでした。しかし、時代とともにアニメ文化が進化し、多くの人々に受け入れられるようになった今、この認識は大きく変化しています。

本記事では、この言葉がなぜ生まれ、どのように変化してきたのか、そして現代におけるアニメファンの多様な実像について詳しく解説していきます。

「気持ち悪い」という認識の根源を解明する

「アニメ好きな男は気持ち悪い」という否定的な感情は、単一の原因から生まれるわけではありません。心理的、社会的、そして美的な要因が複雑に絡み合い、この認識を形成しています。私が考えるに、その根底には特定の男性像への社会的な期待があるのです。

未熟さと捉えられる「永遠の青年」像

このステレオタイプの最も根幹にある論理は、成人男性がアニメ、特に若い女性キャラクターが登場するジャンルに没頭することが、精神的・性的な未熟さを示すと見なされる点にあります。この認識は、成人男性は同年代以上の成人女性に恋愛や性的な関心を向けるべきであるという社会的な期待に基づいています。

成人男性に求められる社会的期待とは

社会では、成人男性が成熟した存在として振る舞うことが期待されています。恋愛においても、仕事においても、自立した大人の振る舞いが求められるのは当然のことでしょう。アニメに没頭することが、この期待から逸脱していると見なされるケースがあるのは事実です。

なぜ「幼児趣味」と見なされるのか

例えば、『プリキュア』のような少女向けアニメに成人男性が熱中する姿は、この規範からの逸脱と捉えられます。これが「幼児趣味」として解釈されると、特に成人女性の視点からは「本能的な嫌悪感」を引き起こす要因になることがあります。これは、その男性の主要な関心の対象が自分ではないと感じさせるためです。この行動は、男性が「性的な対象を大人にできていない幼稚な人」であると見なされる未熟さの表象となります。

コミュニケーションの齟齬と社会的孤立

アニメファンではない人々にとって、熱心なファンとの交流は「疲れる」ものとして認識される場合があります。これは、共通の話題を見つけることが困難であり、非ファン側が「相手に合わせるのが疲れる」と感じるためだと言えます。

一方的な語り口が招く「疲れ」

ネガティブなイメージを構成する主要な行動特性の一つに、自身の興味関心について一方的に、そして延々と語り続けるというものがあります。このような社会的調整能力の欠如と見なされる行動は、他者を疎外し、否定的な印象を強化してしまいます。会話は双方向であるべきだと私は考えます。

独特な「オタク構文」が与える印象

さらに、「オタク構文」と呼ばれる、特定の感情的・引喩的な言語使用は、部外者にとって「キモい」と感じられ、排他的な印象を与えることがあります。この特有のコミュニケーション様式は、異質なサブカルチャーに属しているという認識を強めてしまうでしょう。

外見からくる美的違和感とその影響

ステレオタイプを形作る強力な視覚的要素として、身なりや外見への無頓着さがあるのは間違いありません。これは第一印象に大きく影響を与えるものです。

ステレオタイプな「オタクファッション」

典型的な「オタクファッション」として、チェック柄のシャツ、意味不明な英字がプリントされたTシャツ、ズボンにシャツをインする(タックイン)スタイル、汚れたスニーカーなどが挙げられることがあります。このスタイルは「子供っぽい」、あるいは親に買ってもらった服をそのまま着続けているかのような印象を与え、「永遠の青年」という類型を視覚的に補強すると私は考えます。

身だしなみが示す社会的自己管理

問題の核心は個々のアイテムだけでなく、それらが象徴するものです。サイズ感の不一致、清潔感の欠如(ヨレ感、汚れた靴)、色彩感覚の不調和といった点は、基本的な社会的自己管理能力の欠如と解釈されるでしょう。これは、趣味への没頭が、基本的な身だしなみという社会的規範を度外視させている証拠と見なされるのです。

「オタク」のイメージを変えた歴史的転換点

中立的な呼称であった「オタク」という言葉が、いかにして強力な社会的スティグマへと変貌し、そして再び変化していったのかを理解するためには、その歴史的背景をたどる必要があります。私がこの言葉の変遷を見てきた中で、特に印象的な出来事がありました。

「おたく」という言葉の誕生と黎明期

「おたく」という言葉は、1983年にコラムニストの中森明夫氏が、コミックマーケットなどのイベントに集まるファンたちが、互いを過度に丁寧な二人称「お宅」で呼び合う特異な様子を記述したことに由来するとされています。

コミケが生んだ言葉の起源

1960年代生まれを中心とする第一世代のファンは、テレビアニメやSF文化の勃興と共に成長しました。1980年代のファンコミュニティは、インターネット以前の時代にあって情報収集や同人作品の制作に社交性を要し、明るく楽観的な雰囲気に特徴づけられていたのです。この時期、ファンであることは広く認知されておらず、深刻なスティグマの対象ではありませんでした。

初期ファンダムの明るい側面

この時代のファンは、自らの興味を追求することに純粋な喜びを感じていました。共通の趣味を持つ仲間との交流は、彼らにとって大切な居場所であり、活動の原動力だったと私は考えます。

宮崎勤事件が引き起こしたモラルパニック

1989年の連続幼女誘拐殺人事件の犯人、宮崎勤の逮捕は、オタクの歴史における大きな転換点となりました。この事件が、「オタク」という言葉のイメージを決定的に悪化させてしまったのです。

メディア報道による強烈なスティグマ化

マスメディアは、宮崎勤の自室が数千本のアニメや特撮のビデオテープで埋め尽くされていたことをセンセーショナルに報道し、彼の凶悪な犯罪と趣味とを直接的に結びつけました。この事件は、「オタク」という言葉を全国的な知名度に押し上げると同時に、危険で性的倒錯した、社会的に孤立した存在という強烈なパブリックイメージを国民の意識に焼き付けたのです。

負のイメージが残した深い影響

メディアによる彼の「異常な」人格の強調は、広範な社会的嫌悪を煽りました。これにより、「オタク」は単なる呼称から社会的な非難を込めた「レッテル」へと変貌してしまったのです。この事件はオタクという存在に大きなトラウマを与え、趣味を隠す「隠れオタク」を生むきっかけにもなりました。

『電車男』以降のリブランディングとイメージ改善

1990年代の沈静化を経て、2000年代に入るとオタク文化は新たな局面を迎えます。『新世紀エヴァンゲリオン』や「萌え」文化の台頭、そして『電車男』の登場が、そのイメージを大きく変えることになります。

『エヴァンゲリオン』と「萌え」文化の台頭

1990年代後半には『新世紀エヴァンゲリオン』のような作品が登場し、アニメに新たな批評的注目と文化的深みをもたらし、一つのピークを築きました。この頃から、世間のイメージも徐々に変化し始め、「社会的に無価値な知識の蓄積」という見方から、「世間にとらわれず自分の興味や価値に情熱をかたむける」人々という、より中立的、あるいは肯定的な評価へとシフトしていったと私は感じています。

共感を呼んだ『電車男』の物語

2004年から2005年にかけて一大ブームとなった『電車男』の物語は、オタクイメージのリブランディングにおける決定的な転換点でした。内気なオタク青年が、インターネット掲示板の住人たちの助けを借りて美しい女性の心を射止めるというこの物語は、オタクをより共感的で、ユーモラスかつ人間味あふれる存在として描き、主流社会に受け入れられるきっかけを作ったのです。

秋葉原が「聖地」へ変貌した背景

このブームは、AKB48の登場とも時期を同じくし、秋葉原を単なる電気街から文化的な観光地へと変貌させました。これにより、「オタク」というアイデンティティは、ある種の「ユニークさ」として消費されるようになり、かつての深刻なスティグマは薄れていったと私は分析しています。

現代社会におけるアニメファンの実像と偏見の残滓

グローバル化とデジタル化が進んだ現代において、「オタク」を取り巻く環境は劇的に変化しました。かつての社会問題は、今や国家的なブランドとなり、文化の主流へと躍り出たのです。しかし、その一方で、過去のスティグマが完全に消え去ったわけではありません。

「クールジャパン」戦略による社会的受容

2000年代以降、日本政府はアニメ、マンガ、ゲームなどを「クールジャパン」戦略の中核と位置づけ、重要な文化輸出産業として積極的に推進してきました。この政策は、オタク文化を国内の社会問題から、ソフトパワーと経済成長の源泉へと再定義しました。

国家ブランドとしてのオタク文化

コンテンツ産業の海外市場は急拡大を続け、2033年には20兆円規模への成長目標が掲げられています。アニメは今やインバウンド観光の主要な動機となり、日本食への関心を高めるなど、日本のブランドイメージ全体を牽引する存在となっているのは明らかです。

経済効果がもたらす正当性

こうしたトップダウンでの価値の公認は、趣味としての正当性を高め、ファンが社会的に非難されることを困難にしました。私から見ても、アニメがここまで社会に受け入れられる時代が来るとは、昔は想像できませんでした。

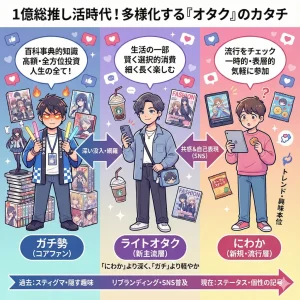

「一億総オタク化」する多様なファンダム

「オタク」という言葉は、その特異性を失い、「民主化」されました。もはやアニメファンだけを指す言葉ではなく、鉄道、歴史、化粧品など、あらゆる分野の熱心なファンを指す一般的な用語として使われるようになったと私は感じています。

「オタク」概念の一般化

ファンの行動様式を表す言葉も、より内向的で個人的なニュアンスを持つ「萌え」から、能動的で社会的に受容されやすい「推し活」へと変化しました。この「推し活」という言葉は、アイドルやスポーツチームを応援する行為と地続きの、より健全でコミュニティ志向の活動という印象を与えます。

「推し活」が示す新しいファン活動

この言語的なリブランディングは、趣味の活動を主流の価値観に合致させ、「気持ち悪い」という認識を緩和するのに貢献したと私は考えます。特に、歴史的なスティグマを経験していないZ世代のような若い世代にとって、「オタク」であることは、もはや負の烙印ではなく、SNSを通じて他者と繋がり、自己のアイデンティティを表現するためのニュートラルな「記号」となっているのです。

いまだ残る「気持ち悪い」という偏見の影

こうした主流化にもかかわらず、「気持ち悪い」というステレオタイプは完全には消滅していません。これは、現代のオタク経験における「マクロな受容とミクロなスティグマのパラドックス」を示していると私は考えています。

マクロな受容とミクロなスティグマの矛盾

国家レベル、国際レベルでは、オタク文化は「クールジャパン」として称賛され、経済の牽引役と見なされています。しかし、個人レベルの対人関係や職場といったミクロな場面では、依然として個人が偏見に直面し、自らのアイデンティティを隠す必要性を感じることがあるのが実情です。

趣味への没入度と表現方法が鍵

現代において否定的な感情を呼び起こすのは、もはやアニメが好きであるという事実そのものではなく、その趣味への没入の「度合い」と「表現方法」であると私は分析しています。過剰な行動、社会的スキルの欠如、特定の「萌え」ジャンルへの固執、あるいは身だしなみへの無頓着さといった要素が、かつての心理的なトリガーを起動させ、古いステレオタイプを呼び覚ますのです。

ポジティブな視点|アニメファンの意外な魅力

ネガティブなステレオタイプは、アニメファンという多様な集団の一側面を切り取って一般化したものに過ぎません。ここでは、ステレオタイプに対抗する物語として、アニメファンの肯定的な側面や、多様なファンの活動実態を提示します。私が多くのファンと接してきた中で見出した魅力についてお話しします。

パートナーとしての隠れた長所

否定的なステレオタイプとは対照的に、アニメファンはパートナーとして多くの肯定的な特質を持つと見なされることがあります。これらの特質は、興味深いことに、しばしばネガティブな特性の裏返しとして語られるのです。

誠実で浮気の心配が少ない

二次元の世界に深く没入している人物は、現実世界での恋愛において浮気をする可能性が低いという見方が広く存在します。彼の愛情は二次元キャラクターに向けられているから安心、という論理は、彼の執着心というステレオタイプの前提を受け入れつつ、それをポジティブな特質(誠実さ)に転換していると私は考えます。

知的刺激と寛容な心

一つの物事を深く掘り下げる傾向は、「物知りで頼りになる」という評価に繋がります。彼らはパートナーに新たな視点や世界観を提供し、知的な刺激を与える存在となり得ます。また、自らがニッチな趣味を持つことから、パートナーの独自の価値観や興味に対しても寛容で、理解を示す傾向があると私は感じています。

多様化する「オタ活」のポジティブな側面

ステレオタイプは、ファンを受動的で偏執的な消費者として描くものです。しかし、「オタ活」と呼ばれる実際のファン活動は、はるかに多様で、能動的かつ社会的な側面を持つと私は断言します。

創作活動やコミュニティ形成

オタ活には、アニメの視聴はもちろんのこと、声優や制作スタッフを追いかける、SNSでの感想や考察の共有、友人とのイベント参加といったコミュニティ活動があります。さらに、コスプレ(衣装制作・着用)、ファンアートや同人誌の創作といった創作・表現活動も盛んです。

実社会で役立つスキルの習得

これらの活動は、単なる趣味を超え、イベント旅行の計画(プロジェクト管理)、衣装制作(工芸技術)、グッズ収集(市場分析)、そして広範な人々と繋がる(ソーシャルネットワーキング)といった、実社会でも応用可能なスキルを育む場となっているのです。ステレオタイプは男性が漫画を読んでいる姿を想像するかもしれませんが、その実態は、しばしば複雑な社会的・創造的活動に従事している個人なのです。

共通の趣味が深める関係性

パートナー双方がアニメファンである場合、共通の趣味は関係性を強固にするための強力な基盤となるでしょう。私も共通の趣味を持つ人との会話は楽しいものです。

尽きない会話と価値観の共有

新作アニメの感想からキャラクター分析まで、常に共有できる話題が存在します。作品の登場人物の行動や物語のテーマについて語り合うことを通じて、倫理観や人生観といった深いレベルでの価値観を自然に共有し、すり合わせることができます。

金銭感覚や時間の相互理解

グッズ購入やイベント参加にかかる費用や時間を「必要経費」として互いに理解できるため、非ファンのパートナーとの間で生じがちな摩擦を回避できます。毎週のアニメ放送を共に楽しみにしたり、イベントに一緒に出かけたりすることが、生活に共通の目的とリズムを生み出すのは、とても素敵なことだと思います。

他のファンダムと比較する|情熱と社会規範の境界線

「アニメオタク」に向けられる否定的な視線は、彼ら特有のものではありません。それは、一部の過激なメンバーの行動によってコミュニティ全体の評判が損なわれるという、あらゆる熱狂的なファンダムに共通する問題の一つの現れであると私は考えます。

「撮り鉄」に見る情熱が迷惑となる時

「撮り鉄」(鉄道写真家)の事例は、強力な比較対象となるでしょう。彼らは知識豊富で情熱的なファンダムですが、一部の過激なファンの非常識な行動により、極めてネガティブなパブリックイメージが形成されています。

問題行動と社会からの非難

撮影のために私有地に侵入する、線路脇の樹木を伐採する、そして撮影の邪魔になると見なした駅員や一般人に対して罵声を浴びせる(「罵声大会」)といった行為が社会問題化しているのは残念なことです。私も公共の場所でのマナーは守るべきだと強く感じます。

趣味の外部性がもたらす影響

根底にある心理は、「最高の写真を撮りたい」という強迫観念にも似た執着、趣味の目的を達成するためなら社会規範を無視してもよいとする歪んだ正義感、そしてSNSでの承認欲求が、彼らの行動を過激化させていると分析します。社会的な非難が向けられるのは趣味そのもの(鉄道が好きであること)ではなく、その趣味の追求が他者にコストを強いる「行動の外部性」であるという点は非常に重要です。

ゲームやアイドルファンダムにおける課題

ゲームファンダムやアイドルファンダムにおいても、一部の過激な行動が問題視されることがあります。どのファンダムにも、情熱が行き過ぎてしまうケースは存在します。

オンラインゲームのマナー違反

オンラインゲームにおける暴言や嫌がらせ、チート行為(スマーフィング)、そして倒した相手の死体を撃ち続ける「死体撃ち」のような挑発行為は、コミュニティの「民度の低下」を招き、新規参入者を遠ざける要因となっています。これらの行動は、共感性の欠如と、勝利至上主義がスポーツマンシップを侵食した結果と私は見ています。

アイドルファンの過激な行動

アイドルファンダムでは、アーティストへのストーキング行為、コンサート会場での他のファン(特に女性ファン)への迷惑行為、そしてSNS上での批判者への攻撃的な言動などが問題視されています。これらの事例に共通するのは、情熱が執着へと変質し、個人の目的達成のために社会的規範や他者の幸福を無視する一部のメンバーの存在です。

SNSが過激化を助長するメカニズム

そして、これらのファンダムに共通して見られるのが、SNSが「逸脱増幅器」として機能している点です。かつては自己満足の世界であった趣味に、SNSは競争的でパフォーマンス的な側面を導入しました。「いいね」や社会的な承認を求める欲求が、他者より目立つためにより過激な行動へと個人を駆り立てる傾向があるのです。

まとめ

「アニメ好きな男は気持ち悪い」というステレオタイプは、宮崎勤事件という特定のモラルパニックから生まれ、成熟や社会的適合性に関する既存の心理的・社会的不安に根ざした歴史的構築物でした。しかし、この歴史的なスティグマは、アニメが「クールジャパン」の中核として経済的・文化的主流となり、「オタク」が情熱的なファン全般を指す流動的な言葉となった現代の状況とは、ますます乖離していると私は断言します。

現代における評価の軸は、もはや「何を」好きか(趣味の内容)から、「いかに」好きか(個人の振る舞い)へと移行しました。否定的な認識は、アニメを愛好すること自体から生じるのではなく、個人の情熱が、バランスの取れた人生の一部として昇華されているか、あるいは社会的、美的、行動的な規範からの逸脱を伴う全消費的な執着として現れているかによって引き起こされると私は考えます。

結論として、このステレオタイプは知的・文化的には時代遅れのものであると言えますが、その情動的な残滓は今なお社会に存在し続けています。これに対する究極の解決策は、趣味そのものを弁護することではなく、いかなる文脈においても求められる普遍的な価値、すなわち社会的認識、他者への敬意、そして人生の情熱に対するバランスの取れたアプローチを促進することにあるのです。「アニメ好きな男性」が本質的に「気持ち悪い」わけではありません。そのように認識されるのは、問題の趣味が何であれ、社会的に問題があると見なされるであろう行動によってなのです。